OTHER WORKS

Work | 01

Jakká, el mito del hombre-puente. Puentes indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

2006

Juan Pablo Duque Cañas, Óscar Salazar Gómez.

En los puentes construidos por los indígenas kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta se mezclan creencias míticas y técnicas propias de construcción. Los métodos utilizados para la elaboración del jakká van estrechamente ligados a rituales de adivinación y pagamento a través de los cuales la simple presencia material de la estructura adquiere su esencialidad simbólica. El resultado es no sólo un mecanismo de ingeniería de carácter particular y de uso cotidiano, sino también un objeto ritualizado en el cual confluyen fuerzas espirituales que configuran la personalidad del hombre-puente, garantizando con su presencia la protección de las comunidades. Sus características estructurales y su asimilación antropomórfica lo hacen único dentro de las categorías de puentes conocidas hasta hoy. Ni siquiera entre las otras comunidades indígenas de la propia Sierra Nevada existe una tipología que pueda ser comparada con el jakká kogi, ni por su filigrana técnica ni por su simbiosis antropoide, mediante la cual se transforma en ñinuldamama (el puente-mama que ya se manifiesta en su verdadera esencia). Precisamente estas particularidades hacen que el jakká kogi se presente como uno de los más importantes valores tradicionales de los indígenas colombianos y de la sociedad de la que hacen parte. Sin embargo, son muchos los peligros que hoy se ciernen sobre éstos, desde la fragilidad propia de los sistemas empleados en su levantamiento, que hacen necesaria su recreación secuencial para superar las fuerzas de la naturaleza y del tiempo, hasta la decisión propia a la cual los kogi, en tiempos recientes, se han inclinado a reemplazar definitivamente estas tipologías arquitectónico-simbólicas por simples estructuras traídas desde afuera, perdurables y resistentes, pero completamente carentes de sentido esencial.

Esta investigación fue financiada por la Beca Nacional de Investigación en el Área de Patrimonio, Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de la República de Colombia, 2006.

Work | 02

Módulo de albergue sostenible

2013

Juan Pablo Duque Cañas, Estefan Grisales Betancur.

La historia de la vivienda en Colombia ha ido tomando cierto nivel de importancia en tiempos recientes, no sólo por la valoración necesaria de su realidad en los países latinoamericanos, sino porque, a través de su estudio, se ha podido comprobar que falta mucho por hacer en todo lo relacionado con las políticas de generación de prototipos de vivienda que respondan adecuadamente a situaciones de riesgo natural variable propias de la heterogeneidad de condiciones medioambientales de un país que, dadas sus particularidades geográficas y climáticas, se ve expuesto en forma permanente a situaciones de emergencia. Estas circunstancias han provocado además fenómenos sociales agregados de desplazamiento y migración con el consecuente abandono de territorios tradicionalmente ocupados y generando una situación de desarraigo entre quienes abandonan estas tierras para concentrarse en sectores urbanos que no les ofrecen las condiciones acordes con su forma de vida. Aparece entonces, como necesario e inaplazable, el tema de la vivienda de emergencia, de interés en diferentes disciplinas debido a la urgencia de realizar investigaciones aplicadas al gran impacto social que su no implementación genera. A pesar del valor y pertinencia del tema, en la actualidad es poco lo que se ha especulado, aparte de la academia, sobre la posibilidad de desarrollar viviendas de emergencia sostenibles que, como albergue, generen las condiciones necesarias para habitar durante situaciones de riesgo.

En el presente proyecto se propone la creación de un módulo sustentable que sirva de albergue a habitantes de zonas de riesgo de inundación. La idea nace con la necesidad de proporcionar un espacio en el cual un grupo determinado de personas pueda llegar a contar con abastecimiento básico de agua y luz que garantice, al menos en forma temporal, sus necesidades básicas.

Ya que el proyecto está ideado para llevarse a cabo en las afueras de un sector urbano, es indispensable pensar en un módulo prefabricado que sea de fácil transporte, de rápida y viable construcción en cualquier terreno, que sea económico y que genere bienestar a sus usuarios temporales. De esta forma se concluirá con un proyecto viable, pertinente por su carácter y servicio social, de fácil construcción y manejo, y que aporte, adicionalmente, el beneficio de generar un albergue económico, sustentable y amable con el medio ambiente.

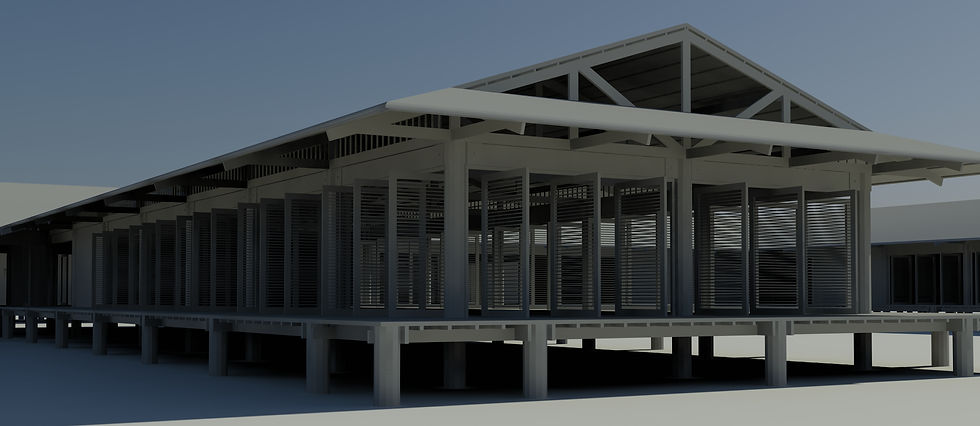

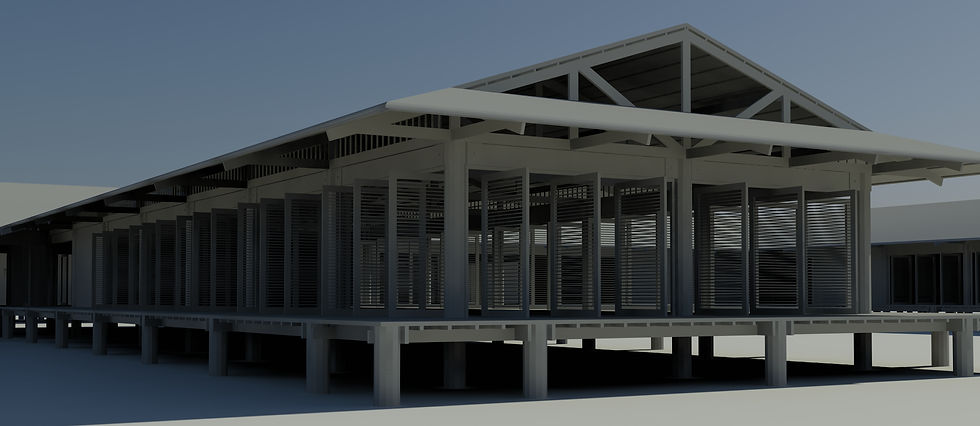

Work | 03

Institución Educativa "Gerardo Chiripúa", Comunidad indígena Wounaan de Papayo, Chocó

2012

Juan Pablo Duque Cañas, Jeinsbert Jensen, Jeinstom Jensen, Erik Marcelo Marín, Daniel Jurado.

La selva aún existe. Los pueblos indígenas también. En el extremo sur del departamento del Chocó, el río San Juan desemboca en el Océano Pacífico. Pocos kilómetros río arriba se encuentran los poblados que habitan los wounaan, pueblos indígenas embera. Uno de estos poblados es llamado Papayo, y allí viven varias decenas de familias.

La Armada Nacional de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, ejerce la presencia del Estado y protege la soberanía colombiana en las zonas costeras y fluviales allí, garantizando los derechos de las comunidades, especialmente las más desprotegidas, y facilitando su desarrollo social. Entendiéndolo así, a comienzos del 2011, el gobernador indígena de la comunidad de Papayo recurrió a la Armada Nacional para solicitarle ayuda en la elaboración de un proyecto arquitectónico que permitiera mejorar las condiciones de la institución educativa “Gerardo Chiripúa” a través de la cual actualmente se imparte, en inapropiadas condiciones, la educación primaria y secundaria para las diversas comunidades indígenas de esta zona. Asumiendo el compromiso y entendiendo la urgencia de esta ayuda, en abril de ese año el Comando de la Fuerza Naval del Pacífico contactó a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, solicitándole evaluar las posibilidades de que, a manera de proyecto de extensión solidaria, ésta asumiera el reto de diseñar el proyecto arquitectónico requerido, el cual constaría, de acuerdo con las necesidades estrictamente solicitadas por las autoridades indígenas, de comedor comunal, biblioteca, aulas, salón adaptable en auditorio, oficinas, baños, y se hizo especial énfasis en el diseño de un segmento de alojamiento para 40 hombres y 40 mujeres que permitiera suplir las necesidades de internado de estudiantes que habitan lejos del lugar. Siendo una de las razones esenciales de la institución su compromiso social, la Universidad se comprometió a desarrollar el diseño del proyecto, en un esfuerzo de colaboración interinstitucional de este tipo que por primera vez se emprendía y en el cual la Armada Nacional dispuso de toda la logística y la Universidad Nacional su trabajo profesional, fruto del cual en menos de un mes se pudo entregar el resultado final a las autoridades indígenas en ceremonia realizada en la Base Naval de Bahía Málaga.

Fruto de esta exitosa colaboración se diseñó este proyecto siguiendo respetuosamente las características culturales y las condiciones medioambientales, y con materiales naturales que no afecten negativamente el ecosistema, en un esquema modular que amplía las posibilidades de su implantación en distintos contextos.